Kurze Zeit nach der Rückkehr Morten Porsilds, seines Sohns Thorbjörn und von Wilhelm Jost von der zweiwöchigen Schlitten-Expedition ins Innere der westgrönländischen

Insel Disko im Mai 1913 (Post vom 19. Mai 2013) muss ein Versorgungsschiff in

Godhavn eingetroffen sein.

An Bord befand sich auch der 19jährige Student Lauge Koch. Es war seine erste

Reise in die Arktis. Beauftragt war er nach fossilen Pflanzen zu suchen. Persönlich war er an Ornithologie interessiert. Im Jahr 1929 promovierte er dann mit

Stratigraphy of Greenland.

Im Rückblick auf diesen Sommer schrieb er:

"Als die Reise wieder nach Süden ging und Grönlands Berge und

Horizont verschwanden, war mein Entschluss gefasst: ich wollte die

geologische Karte Nordgrönlands schaffen und die vorläufige Untersuchung

des Landes abschliessen." (Koch 1928) Jahrzehnte später bilanzierte der

französische Polarforscher Jean Malaurie seine Leistungen mit den Worten: "Über

Generationen hinweg

kann ihm auf diesem Feld kein anderer das Wasser reichen." (Malaurie

2003, S. 203)

Sein Onkel, der Infanteriehauptmann und Glaziologe Johan Peter Koch,

befand sich in diesem Sommer noch weiter im Norden: Zusammen mit dem

deutschen Geowissenschafter Alfred Wegener und zwei isländischen

Kameraden gelang ihnen - nach Nansen im Jahr 1888 und de Quervain im Jahr 1912 - die dritte und bisher nördlichste Überquerung des

Inlandeises.

Mitte Juli 1913 brachen Morten Porsild, Botaniker und Vorsteher der Arktischen Station in Godhavn, sein Sohn Thorbjörn, Wilhelm Jost und Lauge Koch sowie zwei Einheimische zur zweiten Expedition in diesem Jahr auf. Diesmal sollte mit der

Clio borealis, einem kleinen Segel-Kutter mit Dieselmotor, die ganze Insel über die Ost- und die Nordküste umrundet werden.

Ende Juli erreichten sie die Westküste und liefen in den Nordfjord ein, den nördlichsten der drei Meeresarme, von dem dieser Teil der Küste geprägt ist.

"Wir hatten vor drei Tagen das Schiff verlassen, um im Stordal dem

nördlichen der drei grossen Täler, die in den tief in die Insel Disco

hineingreifenden Nordfjord einmünden, eine Kartenskizze aufzunehmen.

Wenn möglich, sollte der Zusammenhang des Stordal mit dem grossen Tale

festgestellt werden, dessen Gletscherende wir im Mai anlässlich unserer

Durchquerung des Discoinsel auf Hundeschlitten untersucht hatten. Trotz

der ungünstigen Witterung verlief diese Arbeit befriedigend. Die kurzen,

lichten Augenblicke, die uns eine 150-300 m hohe Nebelschicht gewährte,

wurden umso eifriger ausgenützt. Leider durften wir nicht mehr Zeit für diese Arbeit verwenden."

|

| Blick aus dem Stordal in Richtung Südosten. Skizze nach einer Fotografie Porsilds (Jost 1919) |

Nach ausgiebigem Schlaf, der den 60 Kilometern Wegstrecke ins

Stordal und zurück geschuldet war

(Punkt 1 auf der untenstehenden Karte), wachte Jost in der Kajüte der

Clio borealis auf.

In seinem Bericht

Augusttage an der Westküste der Discoinsel hielt er fest: "Und nun stand die Sonne am hellen Himmel und wob ihre Strahlen in den lichten Duft, der vom Nebel noch übriggeblieben war und die schwarzen, kahlen, furchtbar ernsten Basaltwände hinter einem lichtgrauen Schleier verbarg. So erschienen diese beänstigenden Riesenmauern in die undeutlichste Ferne gerückt. [...] Sie mahnte mich an meine Pflicht. Neun Uhr war vorbei und die Terminbeobachtungen waren noch nicht gemacht. Da gewahrte ich erst, dass am Hinterteil des Bootes zwei Fähnchen im Winde wehten, beide rot und weiss, wie zwei Geschwister, das Dannebrogkreuz und das Schweizerkreuz. Es war heute der erste August, unser Bundesfeiertag. Wie hatte mein liebenswürdiger Wirt und Freund, der die Schweiz wohl kennt, das Fähnlein plötzlich herbekommen?

[...] Nachmittags fuhren wir über den Fjord und legten unter den Steilabstürzen des Südufers an. Tausend und mehr Meter hoch springen hier die schwarzen Basaltwände empor. Wie mächtige Bretter liegen die wenig gestörten Schichten übereinander. Säulenbasalt und basaltische Tuffe wechseln ab und begünstigen eine treppenartige Verwitterung der Felswände. Da und dort zeigten die Wände tiefe Nischen, in denen wie vorweltliche Riesenkröten tote Gletscher liegen, Gletscher, die ihr Firngebiet verloren haben und nun wie unter einer warzigen Haut von einer dicken Schuttdecke begraben sind. Von drei Seiten her werden fortwährend neue Blöcke auf die Leblosen heruntergerollt, als ob ihre Leichname täglich neu zu Tode gesteinigt werden sollten. Die Schuttdecke verwehrt den Sonnenstrahlen den Zutritt und verzögert daurch das vollständige Zusammenschmelzen der Gletscher. So ragt nicht weit von der Landungsstelle ein solcher Gletscher noch jetzt bis zum Meer hinab."

(Punkt 2 der Karte)

|

| Südküste des Nordfjord. Skizze nach einer Fotografie Porsilds (Jost 1919) |

Wie die Felsen lockten! Es war ja erster August, und da sollte ein Schweizer etwas Rechtes tun! Nach der Terminbeobachtung um 9 Uhr machte ich mich bereit und schwang meinen Rucksack über die Schultern; er war leicht. Ausser dem Feldstecher, einem Peilkompass, dem Aneroidbarometer [Dosenbarometer], einem Assmannschen Psychrometer [Hygrometer zur Bestimmung der relativen Luftfeuchtigkeit], einem Anemometer [Windmesser] war nur sehr wenig Proviant in Form von Chokolade drin. [...] In 600 m Höhe betrat ich um 10 Uhr 50 Minuten abends den Grat. [...] Ein derartig scharf ausgeprägter Grat gehört in der Basaltlandschaft von Disco zu den Ausnahmen. Die Basaltberge der Insel sind in typischer Ausbildung Tafelberge, die oft Gletscherkappen tragen. Die tiefen Taleinschnitte haben aber sehr schroffe Gehänge zur Folge. So sehen die Discoberge aus der Ferne betrachtet aus, wie wenn ein Zimmermann mit einer Riesensäge aus einem einen Kilometer dicken Stoss von Brettern herausgeschnitten worden wären.

Dieser Grat aber ist scharf zugespitzt, weil sich südlich von ihm

ein

tiefes Paralleltal zum Fjord eingegraben hat, dessen Gletscherbäche, zu

einem vereinigt, die Kette weiter westlich quer durchbrechen. Umso

schöner war das Wandern, und besondere Schwierigkeiten boten sich

vorläufig keine. So gelangte ich schon eine halbe Stunde vor Mitternacht

auf eine Graterhebung, die ich der flammenden Farben wegen

Nordlichtgipfel nannte. In 820 m Höhe wurde hier zum ersten Male Rast

gemacht und mit dem Peilkompass die hauptsächlichsten Punkte des

Horizonts aufgenommen. [...] Auch der weitere Verlauf des Grates bot

keine technischen Schwierigkeiten. Einzig ein steiles, etwas breiteres

Bollwerk verursachte etwelche Arbeit, indem es mir seine vom Steinschlag

glatt gehämmerte Flanke zukehrte. Ein ideales Klettergestein war dieser

Basalt nicht. Dagegen waren die Kamikker, die grönländischen

Fellstrümpfe, in denen man sich so gut gewöhnt hatte, jede Zehe zu

gebrauchen, ganz brauchbare Kletterschuhe. [...] Auf dem breiten Rücken,

der sich an das Bollwerk anschloss, erreichte ich gegen zwei Uhr

morgens des zweiten August die höchste Felsenegg der Kette. Ich befand

mich 1126 m über dem Meeresspiegel.

|

| Die drei Meeresarme, die die Westküste prägen: Nord-, Mellem- und Diskofjord |

Östlich von mir lag eine breite Firnkuppe, mein nächstes Ziel, behaglich im Sonnenlicht. Auf der Wanderung dorthin gelangte ich auf eine schmale Scharte, auf der eine 15 cm breite Pfadspur ausgetreten war. Hier oben! Ich traute meinen Augen nicht. Bei näherer Untersuchung endeckte ich im sandigen Gräblein eine Menge Abdrücke von Pfoten und Krallen. Pflegte hier eine ganze Fuchsfamilie nach der Mahlzeit ihre Tausend Schritte zu tun? Dieser Schneegipfel (1230 m) wurde um 3 Uhr 10 Minuten erreicht. Der Firn- und Eisschild brach gegen den Fjord zu senkrecht ab und wies dort eine Mächtigkeit von ungefähr 30 m auf." Dieser Firn- und Eisschild war 20 Jahre später verschwunden, wie Jost auf der in den Jahren von 1931 bis 1933 aufgenommenen Karte feststellen musste.

Die Kette bog nun etwas gegen Südosten um [... und] gegen fünf Uhr erreichte ich den Gipfel, der eine barometrisch gemessene Höhe von 1324 m aufweist

(Punkt 3 der Karte; effektiv 1292 m). Trotzdem die Cirrostraten schon den grössten Teil des Nordhimmels bedeckten, blendete die Sonne bereits. In dem grossen, östlichen Tale vor mir lag ein bleicher, dunstiger Schleier, der besonders den im Schatten liegenden Nordhang vor allzu eindringlichen Blicken schützte. Umso herrlicher glänzten die Firnen und grossen Hängegletscher der Bergkette, die das Tal gegen Süde abgrenzt. Einen gerade gewaltigen Eindruck machte auf mich der grosse Talgletscher. Ich glaube, ich habe auf der Discoinsel keinen so grossen gesehen."

Hier erwog Jost den Abstieg in ein östlich gelegenen Tal, um von dort zurück an den

Nordfjord zu gelangen. Doch sein Schuhwerk hatte gelitten und den Zeitbedarf veranschlagte er höher, als die Rückkehr auf der Route, auf der er gekommen war.

"Dann wollte ich nicht, dass sich meine Kameraden um mich ängstigen sollten. So kehrte ich denn um. Um 8 Uhr morgens stand ich wieder auf der hohen Felsenegg und hatte damit den weniger interessanten Teil des Marsches hinter mir. An dem geringen Interesse, das mir die grossartige Szenerie abzwang, erkannte ich meine Ermüdung, trotzdem die Beine automatisch weiterarbeiteten. [...] Die Gratwanderung erfrischte mich wieder; einzig die griffarme Flanke des Bollwerkes bot einige unangenehme Stellen. Gegen 11 Uhr mittags betrat ich wieder das Boot. Das letzte Stück des Abstieges wurde mehr und mehr zu einem Büssergang. Die Sohlen meiner Kammiker waren durchgescheuert und auch die mir von meiner Mutter so fürsorglich gestrickten schafwollenen Strümpfe zeigten an den Sohlen grosse Löcher. Trotzdem meine Füsse seit bald anderthalb Jahren gut abgehärtet waren, fühlten sie sich doch erbarmungslos gepeinigt; denn Basaltgerölle sind hart und scharfkantig. Der Schlaf, den ich mir nach 27 Stunden wieder gönnte, war nur dadurch gestört, dass ich während der Zeit der stärksten Gezeitenströmung unsanft hin uns her gerollt wurde, sodass ich mich tüchtig gegen die Wände stemmen musste." (Jost 1919)

Die

Clio borealis nahm darauf weiter Kurs nach Süden. Ein Sturm zwang sie, in der Bucht von

Ivigssarkut (Punkt 4 der Karte) Schutz zu suchen.

"Aber noch im Hafen suchten starke Windstösse, die sich von den Bergen herunter stürzten, uns das Boot vom Anker zu reissen, so dass wir Wache stellen mussten." Als es aufgeklart hatte, fuhren sie tiefer in den

Mellemfjord ein und ankerten an der Nordseite des Fjords, bei

Itivdlersnak (Punkt 5 auf der Karte). Dort wurde das nordwärts führende

Iterdlagssuaq-Tal erkundet. Am Abend des 6. August erreichten sie die Siedlung

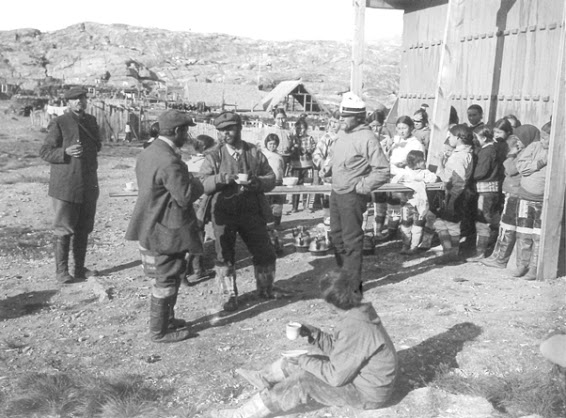

Kangerluk im

Disko-Fjord, die bis heute bewohnt ist. Nach drei Wochen Fahrt war es das erste Mal, dass sie wieder auf Menschen trafen

(Punkt 6 der Karte).

|

| Arktische Station in Godhavn (Rikli 1911) |

Wenige Tage später und nach mindestens 460

Kilometern Strecke auf See traf die Expedition wieder in

Godhavn (heute:

Qeqertarsuaq)

ein, wo Porsild mit seiner Familie lebte. Spätestens im September müssen die beiden Teilnehmer der "Schweizerischen Grönland-Expedition

1912-1913" Jost und Stolberg sowie Lauge Koch wieder nach Europa

heim gereist sein.

Jost, der in Mathematik promoviert hatte, wurde nach seiner Rückkehr in die Schweiz als Physiklehrer an die Berner Realschule gewählt. Dort unterrichtete er bis 1952. Von 1924 bis zu seinem Tod im Jahr 1964 war er Mitglied und zuletzt Vizepräsident der Gletscherkommission der

Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft (SNG); ab 1931 war er an

pionierhaften seismischen Untersuchungen auf dem Rhonegletscher beteiligt. Während seines Studiums war er dem Akademischen Alpenclub Bern und der Sektion Bern des Schweizer Alpenclub beigetreten; in Anerkennung seiner Verdienste wurde er später zum Ehrenmitglied gewählt.

Veröffentlichungen

Jost, Wilhelm (1919): Augusttage an der Westküste der Discoinsel. In: Akademischer Alpenclub Bern, Jahresbericht 13(1917/18). Bern. S. 33-48.

- Quervain, Alfred de und Wilhelm Jost: Aerologische Arbeiten in Verbindung

mit isländischen Beobachtungen des K. Dän. Meterologischen Instituts.

In: Ergebnisse der Schweizerischen Grönlandexpedition 1912-1913. Basel 1920. S. 311-402.

- Zur Erinnerung an Alfred de Quervain. In: Die Alpen.

3(1927). S. 48-51.

- Gletscherschwankungen auf der Insel Disco in

Westgrönland. In: Zeitschrift für Gletscherkunde, für Eiszeitforschung

und Geschichte des Klimas. 27. Band (1941). S. 20-28.

Es wurden nur Veröffentlichungen berücksichtigt, die in einen

unmittelbaren Zusammenhang mit Wilhelm Josts Aufenthalt in Grönland stehen. Sein Nachlass wird im Archiv der ETH Zürich aufbewahrt.

Veröffentlichungen zu Josts Leben und Werk

Adrian, H.: Wilhelm Jost 1882-1964. In: Mitteilungen

der Naturforschen Gesellschaft in Bern. Neue Folge, 22 (1964). S. 321-324.

H.,

R.: Dr. phil Wilhelm Jost 1882-1964. In: Verhandlungen der

Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft 144(1964). S. 267-268.

Kuhn, Jürg (2005) Die Krafteinheit. In: 100 Jahre Akademischer Alpenclub Bern 1905-2005. Bern. S. 223.

Literatur

Dawes, Peter R.: The Koch family papers. Part 1: New insight into the life, work and aspirations of Greenland geo-explorer Lauge Koch (1892-1964). Copenhagen, Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS), 2012. ISBN 978-87-7871-335-3.

Malaurie, Jean (2003): Mythos Nordpol. 200 Jahre Expeditionsgeschichte. Hamburg.

Olsen, Anne und Karsten Secher: Gronlandforskeren Lauge Koch. (Polarprofiler). Kobenhavn 1964.

Qeqertarsuaq, Disko Ø. 1:250'000. Saga-Maps. Kopenhagen. Ca. 1990.

Rikli, Martin und Arnold Heim: Sommerfahrten in Grönland. Frauenfeld

1911.

In der Bildersammlung des Arktischen Instituts in Kopenhagen

http://www.arktiskebilleder.dk sind die Fotografien Morten Porsilds zugänglich. Mit dem String

Porsild 1913 können die Bilder von beiden Expeditionen aufgerufen werden.

Die Website des Arktischen Institut in Kopenhagen ist unter

http://www.arktiskinstitut.dk/ zugänglich. Über die Geschichte der Arktischen Station informiert

http://arktiskstation.ku.dk/english/about/history/

Und zum Schluss: Von Wilhelm Josts Aufenthalt auf der Insel Disko ist folgende Anekdote überliefert "[Er] freundete sich mit der einheimischen Bevölkerung in Godhavn schnell an. Seine Grösse und seine Körperkräfte ermöglichten es ihm, unter jedem Arm einen 75 Kilogramm schweren Wasserstoffzylinder auf einmal zu tragen. Das imponierte den Inuit dermassen, dass '1 Jost' fortan zur Bezeichnung für die absolute Krafteinheit wurde." (Kuhn 2005)